La noche negra del #25N en Mérida

No era la primera vez que marchábamos y por días nos preparamos para participar. Teníamos un grupo de chat donde llegaban actualizaciones constantes, rutas de escape y estrategias listas. Pero, en ese momento, solo había silencio.

Mis mensajes se tornaron cada vez más insistentes, pero se quedaban sin leer, el teléfono timbraba sin parar, pero nadie respondía. Tampoco sabíamos dónde estaban las compañeras que fueron arrestadas por la policía.

Por Cindy Santos Ramayo*

Mérida, Yucatán, 26 de noviembre de 2019.-Ya no recuerdo cuándo dejé de sentir miedo. Sí recuerdo que yo vivía con miedo. Vivía con miedo de las protestas. Vivía con miedo de las formas que no son formas. Me asustaban las marchas. Me aterraban las pintas y las encapuchadas.

Y no supe cómo o cuándo dejé de sentir miedo. Lo que sí sé es que ese miedo se convirtió en rabia y enojo. Enojo porque matan a nueve mujeres todos los días en México. Enojo porque nos violan en nuestras casas y por nuestra propia familia. Enojo porque nos matan nuestras parejas. Enojo porque el Estado nos persigue, amenaza y acosa. Enojo porque los medios mienten libremente sin consecuencias. Enojo porque las autoridades nos abandonan. Enojo porque, en redes, sobra la retórica absurda y la violencia misógina.

Anoche llegué un poco tarde a la marcha. Antes cumplí con estar donde necesitaba estar: con mis alumnas en el aula. La ruta que llevé me hizo recorrer la mitad del Paseo de Montejo. Pude ver las calles cerradas y las camionetas de antimotines con las torretas encendidas. Grupos de policías apostados en las esquinas. Me extrañó porque no estaban cerca del Remate del Paseo de Montejo, donde las manifestantes habían convocado para concentrarse, y el derrotero no iba a pasar ni cerca de ahí como para justificar la presencia policial. Me tomó un buen rato llegar hasta el remate, porque la misma policía entorpecía el tráfico y ya se habían formado cuellos de botella.

Cuando al fin llegué, la marcha ya había partido; así que tuve que correr dos esquinas para alcanzar al contingente que avanzaba en silencio más o menos a la altura del parque de Santa Ana. Como les alcanzaba por la retaguardia pude ver que detrás de las mujeres caminaban decenas de policías muy de cerca y una patrulla que cerraba la marcha.

En mi carrera, escuché una voz masculina decir «cómo se atreven esas a traer niños. Deberían darles 45 días en la cárcel por inconscientes». No tuve tiempo para responder, mis amigas estaban ya marchando y de pronto, cuando vi a los policías apostados en el Parque de Santa Ana sentí lo que hacía mucho no sentía: miedo.

Para ese momento ya sabía que hacía una hora habían detenido a mujeres que se dirigían a la marcha. La información era escasa y confusa, pero ya giraban videos en las redes que mostraban a agentes arrastrando a jóvenes fuera de un comercio.

Como pude y, para mi sorpresa, con las manos un poco temblorosas (lo cuál me sorprendió más porque esas cosas no me pasan nunca) saqué una pañoleta de la bolsa y me la amarré como pude en el rostro.

Ya había alcanzado al grupo. Marchaban en silencio sobre una muy oscura calle 47. Pasé de prisa y me miraron ojos aterrados. Me miraban con desconfianza mientras yo trataba de reconocer a alguien. Encendí un momento la lámpara del celular porque la calle era tan oscura que no veíamos por donde íbamos, pero la luz sólo generó más miradas aterradas. Miraban a todas partes y a cada sombra que se movía. Se aferraban unas a otras.

En ese momento pensé que, si alguien quería hacernos algo, estábamos en el sitio ideal; pues el anonimato y la oscuridad eran un escenario perfecto para la impunidad.

Intenté comunicarme con mis amigas. No era la primera vez que marchábamos y por días nos preparamos para participar. Teníamos un grupo de chat donde llegaban actualizaciones constantes, rutas de escape y estrategias listas. Pero, en ese momento, solo había silencio. Mis mensajes se tornaron cada vez más insistentes, pero se quedaban sin leer, el teléfono timbraba sin parar, pero nadie respondía.

Y ahí lo sentí otra vez: el miedo. Una punzada de terror en la boca del estómago que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Estaban bien? ¿Estaban ahí? ¿Por qué nadie contestaba? ¿Se las habían llevado?

Debo admitir que, por unos segundos, sentí pánico; pero al menos no estaba sola porque otra amiga caminaba conmigo. Pensé en todas las que sí habían ido solas y lo aterrador que debía de ser estar en la incertidumbre en soledad.

Al fin, obtuve respuesta. Todas estaban bien y ya estaban en algún lugar del contingente. Al fin, giramos sobre la calle 62 y se hizo la luz. Aproveché el momento para adelantarme. Un día antes habíamos hecho cruces moradas, una por cada muerta y por cada intento de feminicidio de este año. Vi algunas de las cruces en la vanguardia, justo al frente y corrimos hasta ahí.

Encontré a las primeras y me dijeron que habían pasado a todas las mamás con sus hijos e hijas adelante. Me extrañó, porque pensé que la vanguardia de la marcha era un sitio vulnerable y se veían asustadas, pero marchaban juntas.

El contingente avanzaba en silencio y muy lentamente, entre gritos que pedían caminar más lento, compactarse y, cada 10 pasos, detenerse. Casi no había gente en las calles, apenas unos cuantos curiosos que nos miraban.

Al poco rato se dio la primera alerta. Las mujeres nos sentamos en el suelo, como ya se nos había instruido en caso de sentir una situación de amenaza.

Pidieron apoyo psicológico y varias compañeras corrieron a apoyar. Una chica tenía un ataque de pánico y la arroparon entre todas. La cubrieron y abrazaron para tranquilizarla.

Desde donde estaba nos miramos en confusión, pero también con empatía. Pudo ser cualquiera de nosotras. El desconcierto, pánico, terror y angustia estaban ahí. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con una de esas tijeras de punta redonda y para niños que la SSP andaba usando de excusa para levantar jovencitas. Aprovechamos el momento para ponernos al día entre susurros sobre lo que sabíamos. Se habían llevado a varias, unas decían seis, otras 10. Algunos nombres ya giraban en redes, pero nadie tenía confirmación. Nadie sabía dónde estaban o a dónde se las habían llevado. Nadie las conocía. ¿Habían llamado a sus familiares? ¿Estaba alguien con ellas?

La marcha se reinició poco tiempo después y comenzaron las llamadas y los mensajes. Amigos queridos muy preocupados me llamaron para saber si estaba bien. Hasta entonces no había revisado el celular, así que no sabía que se había generado una psicosis colectiva en redes. A mi se me había olvidado que, antes de irme a la marcha, había publicado el reporte de chicas levantadas en mi perfil de Facebook; así que lógicamente varios de quienes mis contactos necesitaban saber si estaba bien.

Al fin me encontré con mi tribu y pude cambiar la pañoleta por un cubrebocas. El calor era sofocante y por momentos comenzamos marearnos, pero la solicitud era clara: grupo compacto, pancartas arriba. Era una manera de protegernos. Apenas unos meses antes se había desatado una campaña de persecución y acoso político a quienes habían sido identificadas como participantes de una manifestación el 28 de septiembre. Las habían identificado por fotos que se publicaron en medios de comunicación. Encontraron sus nombres, las acosaron en sus trabajos y varias perdieron sus empleos.

Yo nunca me había cubierto el rostro en una manifestación. Siempre he sido muy abierta y honesta con mis posturas. Soy firme en creer que la verdad nos hará libres. Apenas unas horas antes le había plantado frente a un “medio de comunicación” que había reproducido un texto mío sin autorización y sin concederme la autoría.

A mi no me asusta o me amedrenta que me identifiquen como feminista o me señalen por mis posturas, pues las defiendo con argumentos y abiertamente. Pero anoche me cubrí el rostro. No lo hice por mi, lo hice por ellas. Lo hice porque el nerviosismo aumentaba ante un rostro descubierto, porque se notaba la ansiedad de que cualquiera de nosotras pudiera vulnerar la seguridad que proveía el anonimato y el caminar como un bloque compacto. Yo llevaba varios cubrebocas y pronto repartí a quienes fueron sin material. Ellas los tomaron aliviadas.

Unas calles más adelante, comenzó un grito potente. “Solo mujeres, solo mujeres”, cantaban con fuerza. Intenté mirar quién era el que pretendía colarse en la marcha, pero solo encontré a un joven que caminaba de prisa por la acera lateral, mirando al piso y apretando el paso. No adelantó con rapidez y se alejó sin voltear a ver.

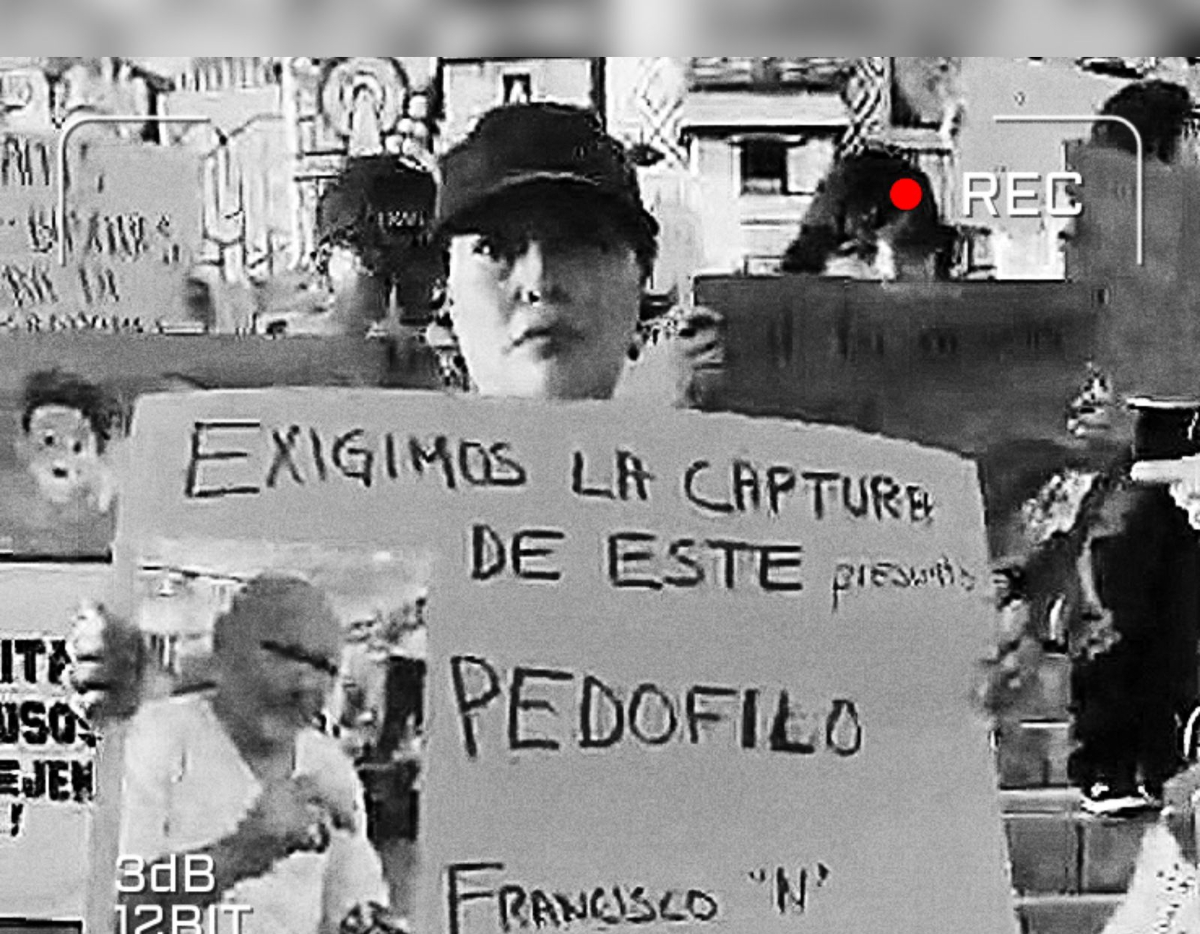

Llegamos hasta una intersección donde nos esperaban algunos curiosos. Algunos tomaron sus celulares y comenzaron a tomar fotos o a grabar. No era algo nuevo, en otras marchas también he visto a gente curiosa o incluso aliada que captura la marcha, quizá como material propio o quizá para compartirla en sus redes. Se escuchó un grito potente “No tomen fotos, no videos” fue la exigencia y luego llegó la orden “Carteles arriba”. Las pancartas se convirtieron en escudos y pronto, decenas de celulares se encendieron como mecanismo de defensa para impedir que las fotos o videos se tomaran con claridad.

La exigencia era pareja: a personas de pie, a reporteros, a compañeras, a cualquiera que quisiera documentar lo que pasaba. Nunca había visto o vivido algo así, y no entendí bien el por qué, pues íbamos todas con los rostros cubiertos y con pocas posibilidades de ser reconocidas. Sin embargo, ya había antecedentes de lo dispuestos que estaban los violentos de usar cualquier cosa (un reloj, unos tenis, una cicatriz) para identificar a mujeres protestantes y acosarlas. Medidas duras, pero necesarias; pensé.

La gente nos miraba pasar en igual silencio con el que avanzaba la marcha. La única voz que escuché fue la de un caballero que, cuando le solicitaron no grabar reprochó que no estaban respetando “su libertad de expresión”. Sin embargo, la mayor parte del tiempo el silencio era potente y pesaba.

Finalmente llegamos a la altura del Teatro Armando Manzanero y ahí el derrotero se detuvo momentáneamente. La batucada inició con las consignas y el ambiente cambió en segundos. Gritábamos, bailábamos, cantábamos y aullábamos; como soltando la angustia contenida por dos horas y media. Como exorcizando los temores que nos tenían con un nudo en la garganta. El ambiente se tornó más relajado, más festivo. Caminamos frente al ayuntamiento donde gente esperaba en gradas y sillas el inicio de la vaquería de los lunes. Nos vieron pasar, curiosos. Muchos aplaudieron o echaron porras. Algunos hicieron muecas. Varios leyeron con atención nuestros carteles.

Rodeamos la plaza grande y finalmente llegamos a la plaza central donde nos sentamos para escuchar posicionamientos y demandas. Por seguridad se instauró un cordón con sogas. Se leyeron las demandas y consignas, aunque de vez en cuando se perdían entre en escándalo de la música de la vaquería que inició justo al mismo tiempo que se comenzaron a leer los discursos. La noche terminó con un concierto de guitarras y mi tribu y yo nos retiramos en grupo, todavía temerosas de caminar a solas. Acompañamos a compañeras hasta sus puntos de encuentro y nos despedimos pidiendo informar cuando estuviéramos en “sitios seguros”, por que no; la calle no era segura para nosotros ni ayer, ni nunca.

Regresé por mi automóvil, que había dejado estacionado a unos pasos del Remate de Montejo y no pude resistir la tentación de conducir hasta el Monumento a la Patria, pues sabía que había estado fuertemente custodiado por policías y vallas; a pesar de que la marcha literalmente transitó en sentido opuesto y las manifestantes jamás estuvieron cerca. Cuando estuve cerca bajé la velocidad porque vi personas en el monumento; ya no había vallas. Eran turistas que se tomaban fotos con normalidad, sin inmutarse por lo que había transcurrido unas calles más al sur. Quise detenerme, pero una patrulla comenzó a seguir mi coche y decidí mejor seguir mi camino después de rodear la glorieta. Eso sí, me dio tiempo de observar a un par de agentes detener a una jovencita que caminaba en la acera de enfrente, interrogarla y revisar sus pertenencias. Nunca supe si la dejaron ir.

*Maestra, comunicóloga, feminista, yucateca, madre de gatos.